CINEMA 2011

Un anno di cinema né troppo significativo, né da buttare. Segnato decisamente da tre esperienze cinematografiche di rilievo, di un certo spessore. The Tree of Life di Terrence Malick, Drive di Nicolas Winding Refn, e L’amore che resta di Gus Van Sant. Ne parlerò più avanti di questi film.

Altri film sono sicuramente da segnalare e da ricordare in questo 2011. Partiamo, come sempre, dal nostro Bel Paese, che quest’anno, grazie soprattutto a due maestri come Moretti e Sorrentino, i due autori più importanti del nostro cinema di oggi a mio parere, non ha sicuramente sfigurato: Habemus Papam è un film esilarante, riflessivo, e in pieno stile morettiano: la vicenda di un uomo e della sua inettitudine, della sua difficoltà di prendersi grandi responsabilità. Sua, ma anche nostre. E’ sorrentiniano anche, forse più evoluto, This Must Be The Place: un film più maturo, di respiro cinematografico più ampio rispetto ai precedenti lavori del regista de Le conseguenze dell’Amore. Con uno Sean Penn in stato di grazia, che ci regala perle di saggezza.

Andiamo all’estero:

Non lasciarmi di Romanek è un film che mi ha sorpreso, un film romantico e struggente, difficile, a tratti angoscioso, ma speranzoso nell’apertura verso la vita, verso orizzonti nuovi. Un film di fantascienza unico, perché paradossalmente tanto lontano da questo genere. Un film di genere che si carica di dramma, e di molteplici significati, che ti investono nel profondo. Laggiù dove risiede la coscienza sensibile di ogni essere umano.

Un gelido inverno, opera seconda di Debra Granik, ci fa vedere l’America più sconosciuta, più nascosta. Ci fa vedere una vita fatta di difficoltà, di sacrifici, dolori e speranze. Legami complicati, amori teneri. Un film che ha il suo punto di forza nelle immagini, nella narrazione per immagini, nei quadretti familiari dei tre fratelli, o della madre con la figlia, privi di parole, semmai accompagnati da qualche nota musicale: piacevoli e sinceri nei sentimenti che esprimono, che sopravvivono alla corruzione di ogni valore morale. E che, come spesso accade al cinema, parlano più di mille parole.

Woody Allen torna dopo vari film decisamente sottotono a calcare il terreno del grottesco e del sogno con Midnight in Paris. Un film per chi ama l’arte in generale, per chi ama vecchie epoche, per chi questo mondo attuale, tanto assurdo, resta stretto. Ci fa viaggiare Allen, con la fantasia, ci fa sorridere, ci fa riflettere, in modo autentico e coerente. A tratti spiazzante, come quando Hemingway ci insegna cosa significhi amare. “Io penso che l'amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte; la vigliaccheria deriva dal non amare o dall'amare male, che è la stessa cosa, e quando un uomo vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte che è davvero coraggioso, è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente, finché lei non ritorna, come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l'amore. Devi pensarci.”

Altri due film da citare, doverosamente, Super 8 di J.J Abrams, perché ti fa divertire come ai vecchi tempi, a suon di alieni, eroi bambini, ed effetti speciali, in avventure mozzafiato, piene di mistero. Perché è il cinema che mi ha fatto innamorare del cinema. E, infine, Hanna, del sempre bravo Joe Wright, un regista che stimo molto. Certo però che con un idea così si poteva ricavare un capolavoro! Vabbè...

PODIO:

3) L’amore che resta di Gus Van Sant.

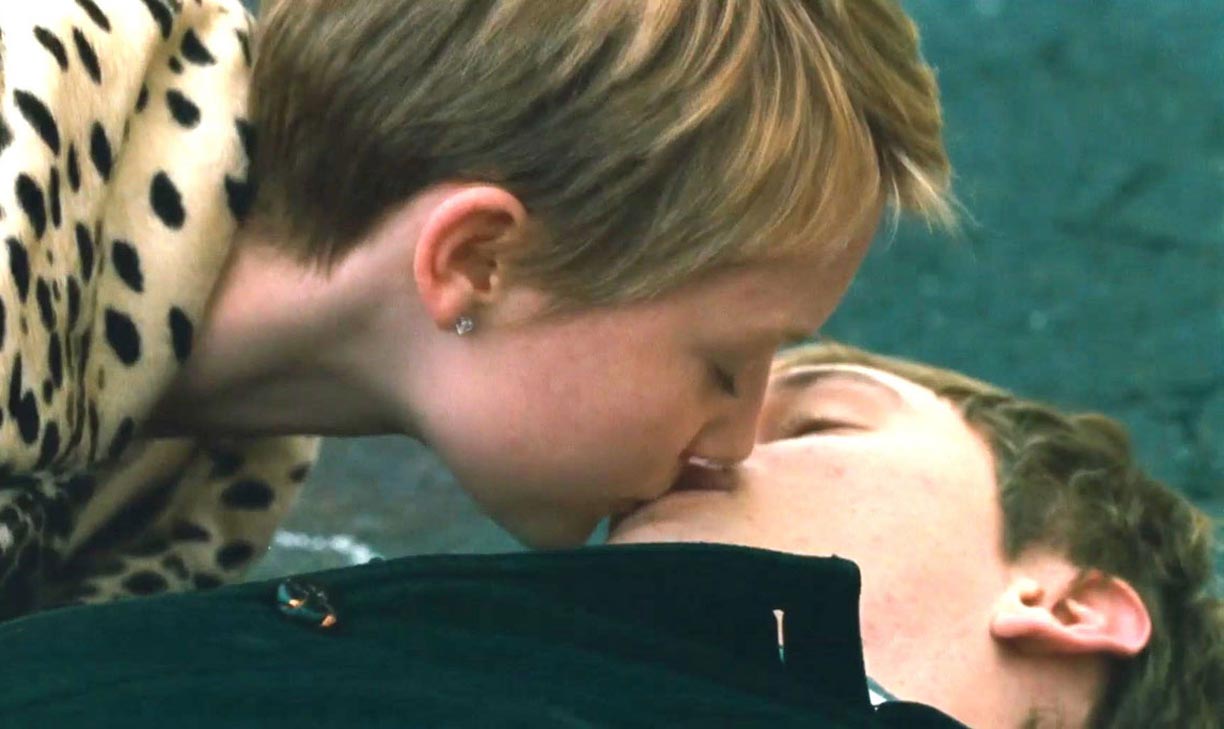

Non so ancora se questo film è quello che mi è piaciuto di più del regista americano. Forse si. Van Sant firma una storia d’amore struggente e potentissima, nata tra due giovani adolescenti, pieni di solitudine, dovuta a motivi diversi, ma che ha lo stesso comune denominatore: la morte. “La morte è semplice. E’ l’amore che è difficile”, scrive il fantasma dell’amico kamikaze di Enoch in una lettera, enunciato finale della tesi che Van Sant porta avanti per tutto il film. L’Amore è difficile, ma una volta conquistata la consapevolezza dell’amore vero, autentico, sincero, quello che risiede dentro la coscienza di ogni uomo, allora la morte non fa più paura: la morte fa piangere al ricordo, ma fa sorridere alla speranza e alla gioia. Un romanzo di formazione, dove i due protagonisti diventano adulti, forse anche troppo presto sui tempi, costretti da una vita che li ha messi alle spalle al muro. Un film così reale, concreto, sincero, che spiazza: perché ci fa misurare con l’ineluttabilità della morte, ma allo stesso tempo ci mostra un amore difficile da immaginare, che scardina le vuote e banali idee comuni sull’argomento. Un amore di silenzi e sorrisi, mostrato da Van Sant in ogni inquadratura, sfumato da splendidi contrasti fotografici. Un amore che resta. Alla fine di tutto. Sempre.

2) Drive di Nicolas Winding Refn

È stata dura scegliere tra il primo e secondo posto. Perché parliamo di film superlativi, non propriamente capolavori, ma che gridano la parola Cinema in ogni fotogramma. Drive è stato una sorpresa per me, perché non conoscevo il regista, se non per sentito dire. Tutto mi aspettavo che di vedere un film d’amore. Perché Drive è alla fine un film romantico di due ragazzi che si innamorano l’uno per l’altra, dove intorno si è costruita tutta una storia, fatta di azione, di adrenalina, di thriller e poliziesco, di fughe ed inseguimenti, di morte e violenza. Può allora l’amore emergere comunque al di sopra di tutto questo? Si. Un bacio in ascensore, in una delle scene più belle del film e dell’intero 2011 cinematografico, rimane impresso nella testa dello spettatore, quasi a distoglierlo dal sangue che qualche secondo dopo esplode prorompente dai pestoni violenti del protagonista, nel cui animo amore e violenza si scontrano e appaiono e scompaiono come facce della stessa medaglia. Ma alla fine, quando la moneta è ferma sul polso e alzi la mano per vedere chi vince e chi perde, in Drive è la faccia dell’amore che compare: “devo andare in un posto e non penso riuscirò a tornare. Volevo solo dirti che aver conosciuto te e Benicio è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata”, dice nel finale il driver senza nome, interpretato da un intenso Ryan Gosling.

Scusate la banalità finale, è per smorzare un po’ i toni, e comunque sia per me importante: Drive è di gran lunga migliore di tutti i Fast and Furious messi insieme. E gli bastano poche scene a Refn per far vedere come si filma la velocità e l’adrenalina.

1) The Tree of Life di Terrence Malick

Una poesia immensa. Una sinfonia. Un'esperienza cinematografica unica, fuori da ogni schema logico. Che osa, e lo fa in modo eccezionale, parlarci di Dio. E' un cinema nuovo questo di The Tree of Life, troppo proiettato in avanti, e in Alto (in tutti i sensi) soprattutto, che io non riesco ancora a capire.

Mi viene in aiuto Giona A. Nazzaro, famoso critico, che stimo: ci prende in tutto per tutto, leggete con attenzione, perché qui si parla di Cinema, VERAMENTE. E di Arte. Quella VERA.

La stampa presente in sala Lumiere accoglie The Tree of Life, il capolavoro di Terrence Malick, con bordate di fischi e vergognosi ululati. Si prova a contrastare con applausi sino alla fine dei titoli di coda. E oltre.

Inevitabile chiedersi: di cosa parliamo quando parliamo di cinema? Cosa è il cinema? Come fanno a non vedere certi “critici”?

In un concorso che sino a ora ha solo offerto brandelli di cinema interessanti (pensiamo ai lavori di Bonello, Maiwenn e Leigh), e mai opere in grado di spostare le linee della percezione e toccare il principio d’individuazione, The Tree of Life si erge come un umile gigante possente a ricordare a tutti cosa è il cinema.

Malick non filma, canta. The Tree of Life è un’opera-mondo che si dispiega con la leggerezza di un poema sinfonico-filosofico che mette in scena l’atto del filmare come atto del pensare il filmare stesso. Non un’immagine inutile, non un movimento di macchina scontato. Malick giunge alla fine del mondo e contempla il divenire del mondo come un percorso di scoperta della comunione delle cose e del mondo in un movimento dolcissimo e vertiginoso che abbraccia lo sguardo e lo conduce alle radici e oltre del cinema.

Probabilmente solo Avatar di James Cameron e The Turin Horse di Tarr Bela si sono posti con tanta potenza filmica il continuare a fare cinema dopo la fine del mondo.

Un lutto, la morte di un bambino, sfonda il perimetro dello sguardo e il film di Malick comincia lì dove finiva 2001 odissea nello spazio di Kubrick. Un viaggio oltre i confini del tempo e dello spazio. Un poema visivo che accetta di affrontare la sfida posta dal visivo per ritornare a raccontare con le immagini. Solo con le immagini.

Malick, con un’audacia e una libertà che non ha pari nel cinema d’oggi, salda in un unico percorso il cinema sperimentale americano, c’è tantissimo Stan Brakhage, addirittura Méliès per come chiama in gioco la “maraviglia” stessa, tornando alla radice stessa del filmico così come l’ha pensato D.W. Griffith.

Nel cuore di una famiglia texana, s’intravedono i germi di una rabbia giovane, cresciuta nelle badlands, un mondo muore e un altro nasce. In un solo ambiente domestico Malick affronta un viaggio che chiama in causa il gesto della creazione e la creazione stessa.

Come in Limite di Mario Peixoto, capolavoro marginale e fuori tempo massimo, oltre qualunque cinema novo, il viaggio dello sguardo è il viaggio del dispositivo di riproduzione. Malick però, pur avendo realizzato un film che inevitabilmente chiama in causa il cinema, racconta il mondo, ricollegandosi a un sentire che si apre come una vertigine paramnestica, in un fluire che permette al tempo e allo spazio di collassare in un eterno presente che diventa a sua volta estasi dello spazio dove il tempo cessa di esistere.

Oltre The New World, Malick restituisce il cinema al mondo attraverso una parabola biblica che brucia al sapore di William Faulkner.

Raramente il sud degli Stati Uniti è stato espresso meglio e con tale precisione documentaria con così poche immagini. Come nell’Urlo e il furore, Malick ascolta anche la voce dell’erba e delle piante. Tutte le voci risuonano contemporaneamente come in una polifonia che diventa la musica della terra.

Un padre (Brad Pitt, per sempre meritorio per avere avuto il coraggio di produrlo), Dio imperfetto, vuole insegnare ai figli come muoversi nel mondo, ma si smarrisce insieme a loro, per ritrovarsi in un Hereafter messo in una scena come performance del Living Theatre.

Malick sembra quasi reinventare la potenza di Faulkner nel suo tentativo di ascoltare persino l’erba che cresce. The Tree of Life porta tutto il cinema di Malick nei giorni del cielo in una tensione costante ad andare oltre.

E quando il film infine plana di nuovo in Texas, negli ambienti domestici retti da Brad Pitt e dalla modiglianesca Jessica Chastain (vista a Cannes anche nell’ottimo Take Shelter di Jeff Nichols), The Tree of Life ricomincia a tessere le fila di un racconto con una libertà che il cinema statunitense ha completamente rimosso.

In un flusso follemente (a)ritmico, con Malick che gira con una libertà rosselliniana, dimentico di qualsiasi virtuosismo, gli spazi della casa americana, dove si progettava un intero modello di vita, implodono, così come implode la casa di The Turin Horse di Tarr Bela, e ci si ritrova nudi di fronte alla vita.

The Tree of Life non assomiglia a nulla di quanto visto sino a oggi al cinema. E va persino oltre Avatar. Anzi: sembra avere compreso, assimilato e superato Avatar in un movimento di riconoscimento e reinvenzione che torna a una forma di cinema orale e sembra annullare qualsiasi ipotesi di scrittura in favore di un sentire cinematografico che rimanda inevitabilmente alle origini stesse del cinema.

Un cinema arcaico e incantato. Che assume su stesso, come aveva fatto D.W. Griffith, il senso del rischio e del pericolo, di tutto quanto si può ancora “dire” e fare con le immagini. Un cinema che si espande come una galassia. Che danza come un cosmo ebbro di vita ma che non teme di fiondare lo sguardo nel caos che genera vita.

L’immagine, in Malick, è sempre l’immagine che manca a se stessa, ciò che non si riesce a vedere/mostrare. Il margine dell’occhio che si acceca e torna a esplodere nel buio attraversato da tutto ciò che non è ancora stato visto.

Come in una preghiera pagana, The Tree of Life s’immerge nel flusso delle cose annulandosi in esso. Si galleggia e si vola nel cinema di Malick, si nuota, si nasce e si muore. Si guarda, si cerca, si vive. La grazia danza con il nulla e tra loro s’insinua lo sguardo che filma come se il mondo dovesse essere ancora visto.

Ed è proprio questa la profonda umiltà di Malick. Lui filma come un bambino che, per dirla con Goethe, si cala nel mondo per stupirsi. Per baciare la meraviglia. Lui, come Hendrix, bacia il cielo. E l’olocausto è il cinema stesso che torna a vivere ancora una volta.

Non capita molto frequente di essere testimone di un’opera che provoca una frattura nelle nostre consuetudine estetiche imponendo un radicale ripensamento delle nostre categorie critiche.

Terrence Malick, come D.W. Griffith, non ha fatto un film per l’oggi. The Tree of Life è il (cinema del) domani. Vederlo oggi, nel nostro tempo, è un privilegio.

Passiamo ora velocemente agli altri podi.

MIGLIOR REGISTA:

- Nicolas Winding Refn. Con una storia piuttosto classica, tutto quello che c’era da inventare e creare lui l’ha fatto. Superlativo, intelligente. Filma la commedia sentimentale e comica, il dramma, lo splatter, l’azione, la suspense, tutto quanto, in modo magistrale, andando ad amalgamare coerentemente vecchi stili a virtuosismi moderni. Se Drive è un film immenso, merito è soprattutto suo.

- Terrence Malick. Malick non filma, canta. Forse ha creato un cinema del domani. Basta questo. Perché secondo? Qualche banalità qua e la nell’immensa sinfonia la troviamo: poco attento soprattutto nella direzione degli attori, e in alcuni dialoghi della sceneggiatura. Da lui pretendiamo la perfezione (quella con la p minuscola).

- Gus Van Sant. L’amore che resta per me è il suo miglior lavoro, insieme a Last Days, e forse leggermente superiore. “Il regista sussurra nelle orecchie dei suoi protagonisti (e dei suoi spettatori) la parola amore con poetica e testarda determinazione. Ché è lì che risiede il senso, afferrabile,del vivere e del morire.” (Federico Gironi)

MIGLIOR ATTRICE

- Mia Masikowska. Perché dopo la deludente Alice, nel paese delle meraviglie, questa volta ci meraviglia davvero nei panni di una ragazza al quale la vita ha riservato non belle sorprese. Se non quella di incontrare l’amore. Tra il dramma della morte, e il sorriso dell’amore donato, si dispiega un’interpretazione sopra le righe, equilibrata e maledettamente reale, concreta, che ti mette i brividi per quanto può spiazzare e disturbare il tuo animo, spesso troppo tranquillo. E regge ai ritmi (e ai primi piani) di Gus Van Sant, cosa non semplice!

- Carey Mulligan. Per Non lasciarmi, soprattutto, ma anche per Drive; per un anno che l’ha vista protagonista. Struggente e malinconica: dentro di lei, dentro il personaggio che porta in scena, dentro i suoi occhi e il suo viso, puoi ritrovare condensato tutto il senso del film di Romanek. Che è un senso bello, ma soprattutto ampio.

- Elle Fanning. La sorella è la mia attrice bambina (ora non tanto più bambina) preferita. Interpretazioni come in La Guerra dei Mondi di Spielberg, in Push, in Man on Fire non si dimenticano facilmente. Per non trascurare il fatto che in tutta la saga dei vampiri succhia sangue, quanto entra in scena Dakota non ce n’è per nessuno: un livello di recitazione decisamente superiore. Mi sbalordisce sempre. Così come mi ha sorpreso la sorella più piccola Elle, nel kolossal Super 8. Delicata, fragile, ma di una presenza scenica unica. Ci sono scene indimenticabili nel film di Abrams, e molte solo grazie a lei e alla sua interpretazione. Soprattutto ci ricorderemo in modo toccante di quel volto rigato dalle lacrime.

MIGLIOR ATTORE

- Andrew Garfield. Anche qui è stata dura scegliere. Alla fine opto per lui. Insieme alla già citata Mulligan e a Keira Knightley, hanno dato vita a tre interpretazioni mostruose. Lui è fenomenale. Disincantato e maledettamente angosciato, straziato dalla sofferenza di una vita senza futuro, dirompente nell’urlare questo suo dolore. Dolce e premuroso nell’amore. Un Garfield in stato di grazia.

- Ryan Gosling. Di lui si parla tanto. Lui è l’attore del momento. Io già lo conoscevo da tempo, e il suo talento era solo in attesa di esplodere. Lo ha fatto in modo definitivo, a mio parere, nel film di Refn. Mah che dire: porta in scena un personaggio unico, mitico ed epico. E’ il driver, e Gosling scompare.

- Sean Penn. Vabbè lui è una certezza. Cheyenne non era personaggio semplice. In ogni tic, in ogni movimento, in ogni sguardo, Penn è stato la rockstar in fallimento. Un personaggio studiato meticolosamente in ogni singolo particolare; forse un po’ sopra le righe, ma qua siamo davanti a prove d’attore ad hoc, da grande cinema.